清康熙孔雀藍釉瓷器的藝術魅力與歷史價值

清康熙時期(1662-1722年)是中國陶瓷史上一個輝煌的時期,孔雀藍釉瓷器作為其中的杰出代表,以其獨特的色彩和華麗的裝飾風格備受推崇。這種瓷器不僅體現了清代官窯的高超技藝,還融合了中西文化交流的元素,成為收藏家和藝術愛好者追逐的珍寶。

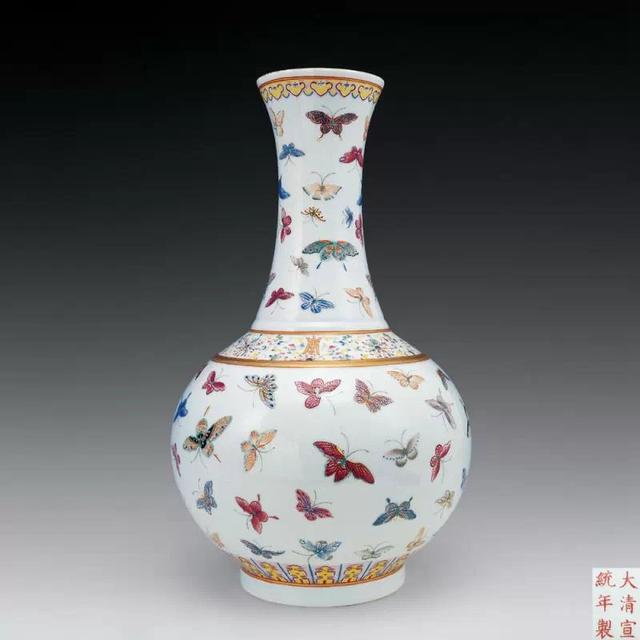

孔雀藍釉,又稱“孔雀綠釉”,是一種以銅為著色劑的高溫釉彩,其色澤鮮艷,宛如孔雀羽毛的藍色與綠色交融,呈現出深邃而變幻的光澤。康熙時期的孔雀藍釉瓷器多以單色釉為主,釉面光滑細膩,色澤均勻,展現出一種典雅而神秘的美感。常見的器型包括瓶、尊、罐、碗等,其中以梅瓶和玉壺春瓶最為典型。這些器物造型端莊,線條流暢,往往在釉下暗刻或繪有精美的紋飾,如云龍、纏枝蓮、八吉祥等傳統圖案,體現了康熙皇帝對漢文化與滿族傳統的融合追求。

在制作工藝上,康熙孔雀藍釉瓷器繼承了明代的技術基礎,并加以創新。官窯嚴格控制釉料配方和燒成溫度,確保釉色純正且不易脫落。燒制過程中,需在還原焰中高溫燒成,這對窯工的技術要求極高,稍有不慎便會導致釉色不均或開裂。因此,存世的康熙孔雀藍釉瓷器數量稀少,每一件都堪稱藝術精品。

從歷史背景來看,康熙時期社會穩定,經濟繁榮,陶瓷產業得到大力發展。清政府設立御窯廠,專門為皇室燒制瓷器,孔雀藍釉便是其中備受青睞的品種之一。康熙帝本人對西方科技和藝術抱有濃厚興趣,這使得孔雀藍釉瓷器在裝飾上偶爾融入西洋元素,例如采用琺瑯彩技法,增添了國際化的風格。

今天,清康熙孔雀藍釉瓷器在拍賣市場上屢創高價,其藝術價值和歷史意義受到全球認可。它們不僅是陶瓷技術的巔峰之作,更是中國文化與工藝的象征。對于研究清代社會、經濟與藝術的學者而言,這些瓷器提供了寶貴的實物資料。同時,作為收藏品,它們提醒我們珍惜傳統工藝,傳承中華文明的精髓。

清康熙孔雀藍釉瓷器以其獨特的釉色、精湛的工藝和豐富的文化內涵,成為中國陶瓷史上的一顆璀璨明珠。無論是從美學角度還是歷史視角,它們都值得我們去深入欣賞與保護。

如若轉載,請注明出處:http://m.600kc.com/product/650.html

更新時間:2025-11-13 05:46:18